Erinnerungen an die Verwandtschaft meines Vaters von Hildegund Möller

Als Tante Lieschen am 25.8.62 und Onkel Fritz am 27.9.62 (beides Geschwister meines Vaters) verstarben, war ich je eine knappe Woche bei Onkel Hans in Grenz, der mir viel aus der Familie erzählte. Ich wollte es gerne für meine Kinder und meine Geschwister aufschreiben, hatte mir aber damals keine Notizen gemacht. Das wollte ich bei meinem Besuch in Lobetal Ende Nov. 1963 nachholen. Da war Onkel Hans aber so in Leid und Trauer versunken, dass er mir die Geschichten, ” die niemand interessierten”, nicht mehr erzählen wollte. So mag manches missverstanden, entstellt oder durch die lange Zeit seitdem im Gedächtnis getrübt sein und sich nicht unbedingt mit den Erinnerungen decken. Auch chronologisch kann es falsch sein.

Mein Vater, Pastor Wilhelm Albrecht, geboren am 13.7.1876 in Berlin, war der älteste Bruder von Tante Johanna, Onkel Fritz, Tante Lieschen und Onkel Hans. Er verstarb am 30.12.1922 in Madrid.

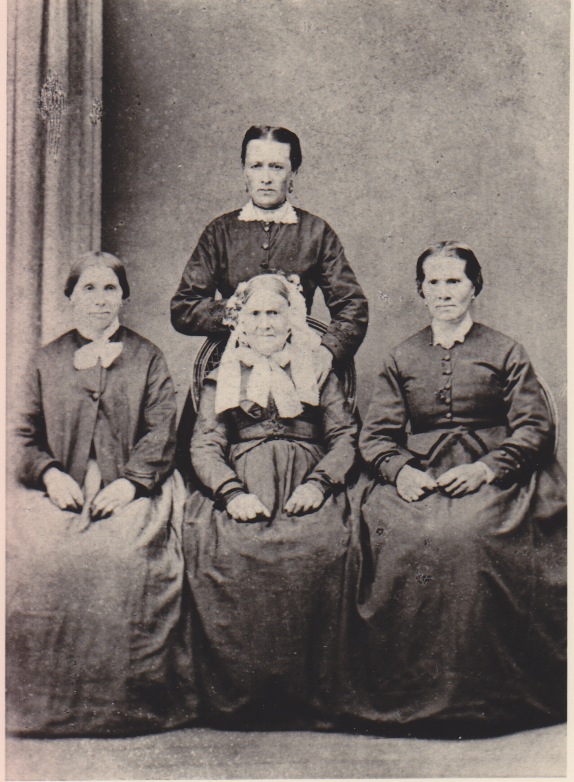

Sein Vater war Albert Albrecht, geb. am 25.9.1845 in Liepe, gest. am 27.1.1921 in Grenz. Und seine Mutter war Louise geb. Tobies, geb. am 4.4.1852 in Pasewalk, gest. am 16.1.1931. Sie heirateten am 18.6.1875 in Berlin.

Mein Großvater Albert Albrecht war der 2. Sohn aus einer Bauernwirtschaft in Liepe, in die der Urgroßvater Christian Albrecht, geb. am 16.5.1798 aus Eggesin eingeheiratet hatte. Seine Frau, die Erbin des Hofes, war Maria- Christina geb. Ladsch.

So war der Bauernsohn Christian Albrecht zu einer Bauernwirtschaft gekommen. Damals waren das Leben und die Berufsaussicht für die Bauernsöhne, außer dem ersten, der den Hof erbte, nicht gerade rosig. Für die Landwirtschaft wurden alle Hände der heranwachsenden Kinder gebraucht, sodass man sie kaum in anderen Berufen ausbilden konnte. Waren sie erwachsen, wurden sie zum Militärdienst eingezogen. Das war einen Möglichkeit, wenn sie sich ”gut” aufführten, der Abhängigkeit vom Vater und dem älteren Bruder zu entgehen. Sie konnten 12 Jahre als Unteroffizier dienen und waren zu gewissenhaften und in diesem Teilbereich gründlich geschulten Untertanen erzogen worden. Sie wurden vom Staat nach diesen 12 Jahren in das Beamtenverhältnis übernommen, wo sie gründlich, gewissenhaft und königstreu ihre Aufgaben als Schreiber, Finanzbeamte, Polizisten, Pedelle und Schuldiener zu jeder Art Schule erfüllten.

Nicht allen lag aber die Arbeit als ”Zwölfender”. Die gingen dann als Knechte auf den väterlichen Hof zurück, ohne die Möglichkeit zu haben, eine Familie zu gründen. Die Erben waren zwar dem Gesetz nach verpflichtet, die Geschwister auszuzahlen. Der Hoferbe hatte zwar mehr als garnichts. Damals lag die Landwirtschaft aber ziemlich am Boden. Die natürliche Düngung reichte nicht mehr aus. Der Boden verarmte. Wenn dann noch Missernten durch Dürre oder Hagelschlag dazu kam, dann war es für den Bauern schwer, über die Runden zu kommen. Die Großtaten von Thaer und Liebig können nicht hoch genug bewertet werden. Damals wanderten viele nach Amerika aus, um überstehen zu können, oft ganze Dörfer, die auf den Karten als Wüstungen eingetragen sind. Unter den Umständen war es eben oft nicht möglich, die Miterben auszuzahlen. Das gab viel Zank, Betrugsversuche und viele Menschen, die als Knechte und Mägde, bekümmerte Junggesellen und alte Jungfern auf dem Hofe des ”großen Bruders” dienten, oft aber auch von den Kindern des Besitzers auf das herzlichste geliebt.

Das ist der Hintergrund, auf dem sich die ”Dönchen” abspielen. Großvater Albert war als Junge auf das Scheunendach geklettert, auf die Tenne gestürzt und blieb unten für tot liegen. Man bettete ihn auf der Tenne flach, holte aber keinen Arzt, helfen konnte er sowieso nicht und, wo das Kind noch nicht kalt war, konnte er ja auch den Totenschein noch nicht ausstellen. Wozu also die unnütze Ausgabe? Es geschah aber ein Wunder. Nach vielen Stunden machte der Junge die Augen auf und sah die essenden Geschwister, die auf der Tenne spielten und aßen, hungrig an. Da kam auch die Mutter, fütterte ihn und langsam kamen Bewusstsein, Sprache und Bewegungen wieder. Er besuchte die Dorfschule völlig normal, kam gesund zum Militär und verpflichtete sich zu 12 Jahren Unteroffiziersdienst. Da er aber musikalisch war, diente er als Musiker. Nach dem Kriege 1870/71 wurde er Polizist in Berlin.

Seine Frau wurde Louise Tobies aus Pasewalk. Ihr Großvater war Augustus Tobies, der 1762 in Pasewalk geboren und am 1.8.1762 getauft worden ist. Er war Tischler und Ratsherr in Pasewalk. Sein Sohn Georg Ferdinand Tobies, der Vater Louises, wurde am 24.9.1808 in Pasewalk geboren. Der Vater Augustus war damals 46 Jahre alt. Da er seit dem 16.9.1791 verheiratet war, also mit 29 Jahren heiratete, ist Georg Ferdinand ein jüngster Sohn gewesen, der die Werkstatt seines Vaters nicht erben konnte. Er nahm die Laufbahn als Unteroffizier und heiratete in diesem Stand 1836 Albertine Carolina Helmina Beck geb. 9.5.1818 in Pasewalk. Er war damals 28 Jahre alt, sie 18. Später bekam er als Wachtmeister eine Stellung als Steuereinnehmer für die Chausseegebühren in Papendorf, 4 km von Pasewalk entfernt. Er hatte auch dafür zu sorgen, dass die fest angestellten Arbeiter die Straße in Ordnung hielten. Die Aufsicht über die Verpachtung der Kirschbäume am Rande der Straße gehörte mit zu seinem Bereich.